Trinkwasserversorgung

und

Altes Brunnennetz

|

Die Brunnstube sammelt aus vier Sickerleitungen das Wasser der Wiese und vom Schachenwald. Es handelt sich dabei um reines Quellwasser vom Fusse des Pilatus. |

|

|

|

|

Das Wasser fliesst in ein zweigeteiltes Sammelbecken. |

|

Das erste Becken speist das von der ewl unterhaltene sogenannte alte Brunnennetz der Stadt Luzern. Rund 600 l/min Trinkwasser höchster Qualität fliessen nach Luzern und speisen dort rund 132 Brunnen. Der Überlauf fliesst in ein zweites Sammelbecken, von wo die Stadt Kriens mittels zweier Pumpen einen Teil ihres Trinkwassers über ein weit verzweigtes Verteilnetz den Haushaltungen sowie Industrie- und Gewerbebetrieben zur Verfügung stellt. |

|

|

Das Wasser wird in der Brunnstube mit UV Strahlen gereinigt. |

|

Als natürlicher Bestandteil von Sonnenlicht hat ultraviolettes Licht die einzigartige Fähigkeit, Mikroorganismen abzutöten. Ein Grossteil des Krienser Trinkwassers liefert die Brunnstube Stampfeli. Gegenwärtig sind dies zwischen 400 und 800 Minutenliter. Die Herkunft des Wassers definiert dessen Aufbereitungsart. Da die verschiedenen Wässer unterschiedlich sind, zum Beispiel von der Natur schon unterschiedlich stark vorfiltriert wurden, unterscheiden sich auch die Anforderungen an deren Aufbereitung. |

|

Die Entwicklung des alten Brunnennetzes

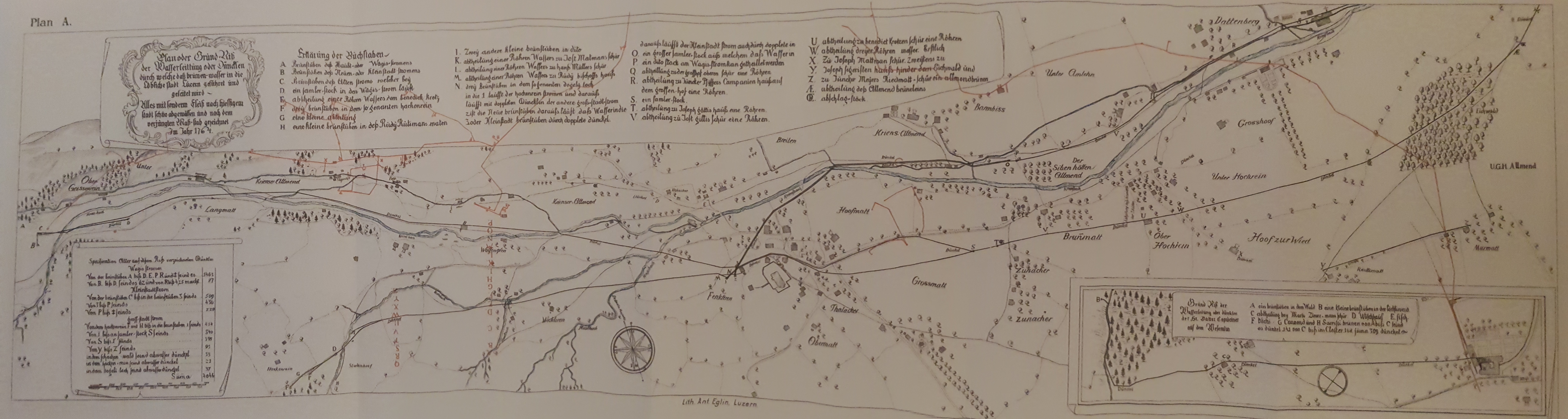

Descriptio Omnium Fontium von 1764

Es ist anzunehmen, dass der Ausbau der Wasserversorgung gegen Ende des 14. Jahrhunderts erfolgte. Jedoch weiss selbst Renward Cysat (1575-1614 Stadtschreiber in Luzern) nicht zu sagen, wann die ersten Quellen oberhalb Kriens gefasst wurden. Er erwähnt aber, dass schon 1481 ein zierlicher Brunnen am Fischmarkt (heutiger Weinmarkt in der Stadt Luzern) von Krienserwasser gespiesen wurde. Die verschiedenen Quellfassungen oberhalb Kriens - im Schachenwald, im Hackenrain, im Doggeliloch und im Gut Fenkern - dienten der Versorgung der Klein- und der Grossstadt Luzern. Das Wasser wurde in Holzröhren, sogenannten Dünkeln, nach Luzern geleitet. Das Leitungsnetz umfasste rund 9047 Dünkel und führten mittels mehreren gesonderte Strängen Trinkwasser nach der Stadt Luzern:

- Der Haupt oder Wäggis-Strom (im Plan Rot eingezeichnet) entspringt der Brunnstube A beim Schachenwald und geht u.a. mit dem Hauptarm durch die Weggisgasse in Luzern. Der äusserste angeschlossene Brunnen ist der Einhörnli-Brunnen, der höchstgelegene der bei Mariahilf. Die gesamte Leitung erforderte 2648 Dünkel.

- Der Klein-Stadt-Strom entspringt ebenfalls beim Schachenwald bei der Brunnstube B. Diese Wasserleitung versorgte hauptsächlich die Kleinstadt und erforderte 1529 Dünkel.

- Der Grossstadt-Strom wiederum entspringt im Hackenrain aus 5 Brunnstuben. Er erforderte 2170 Dünkel und führt über die Reussbrücke in die Grossstadt Luzern. Der letzte angeschlossene Brunnen ist derjeinge in der Furrengasse.

- Weiter lieferten der Herren-Brunnenstrom sowie diverse kleinere Leitungen frisches Brunnen- resp. Trinkwasser in die Stadt Luzern.

1604 wurde in Obernau Wasser für 30 Brunnenröhren gefasst und nach der Stadt Luzer geleitet. Aus Cysats Aufzeichnungen geht hervor, dass diese neuen Quellfassungen schon früher geplant waren, die Müller und Säger erhoben jedoch Einsprache und es ergab sich ein Rechtsstreit.

In den Jahren 1764 und 1765 wurde das gesamte Leitungsnetz von den Quellen bis zu den angeschlossenen Brunnen von Junker Jacob Rudolph Mohr die Haupt- und Nebenleitungsströme im "Descriptio Omnium Fontium" (Beschreibung der Quellen und Brunnen) ausführlich beschrieben und von Geometer Frantz Josef Schärer vermessen und kartiert. Die Pläne sind für die damalige Zeit sehr genau und zeigen zum ersten mal eine geometrisch richtige Darstellung der Stadt und des Geländes bis zum Schachenwald.

1859 von September bis Mitte November nahm die Stadt Luzern beim Schachenwald weitere Grabungen nach Wasser vor. Die Arbeiten mussten aber unterbrochen werden, da die Wasserwerkbesitzer am Krienbach wegen Wasserentzug Einsprache erhoben. Der ein halbes Jahr dauernde Prozess endigte teilweise zu Gunsten der Werkbesitzer.

Qualität des Wassers

Wenn auch die heute geltenden Grundsätze der Hygiene in früheren Jahrhunderten noch nicht bekannt oder in ihrer Bedeutung vieleicht nur geahnt waren, so scheint man doch schon bald die Einsicht gewonnen zu haben, dass es nicht nur Zuleitung von möglichst viel, sondern auch von möglichst gutem Wasser braucht. Die Wasserqualität des Quellwassers war im Allgemeinen gut. Probleme gab es nach Niederschlägen, weil das Wasser einige Zeit trüb bleiben konnte.

Verantwortlich für die Wasserversorgungsanlagen war der städtische Baumeister. Ihm unterstanden ein "steinerner" und ein "hölzerner" Brunnenmeister. Der Brunnenmeister war nicht nur für den Leitungsunterhalt, die Instandhaltung und die Reinigung der öffentlichen Brunnen zuständig. Er übte auch die Aufsicht über die Einhaltung obrigkeitlicher Erlasse zur Sauberhaltung der Brunnen aus. Jeder Brunnenmeister musste beim Antritt der Stelle einen "Brunnenmeistereid" leisten.

Anfangs des 18. Jahrhunderts wurde eine stete Überwachung der ganzen Anlage und der Qualität des Wassers für notwendig erachtet. Im Jahre 1720 liess der Rat die Krienser Quellen durch Carl Niklaus Lang (1670-1741, Stadtphysikus und Mitglied des Grossen Rates) und Mauriz Anton Kappeler (1683-1769, Doktor der Medizin) auf ihre Reinheit prüfen. Jede Quelle und ihre Umgebung wurde beschrieben und Vorschläge gemacht, wie bestehende Übelstände beseitigt werden können. Bezüglich den Quellen im Schachenwald kamen die Herren zu folgendem Schluss:

"Diese Quellen liefern teilweise ungesundes Wasser, da es einen zähen Bodensatz liefert und - weil in morastigem Gebiet entspringend - einen morastigen Geruch und Geschmack hat. Es soll deshalb rings um die einzelnen Quellen der Boden mit Kies aufgefüllt werden, und es sind Gräben zur richtigen Ableitung des Tagwassers abnzulegen; die Mauern der Brunnstuben sollen aus Quaderstücken, durch Kitt verbunden, neu erstellt werden, damit kein Tagwasser in die Brunnstuben eindringen kann."

Im weiteren verlangten die Experten gute Ventilation der Brunnstuben.

Literatur, Quellen, Fotos

- Literatur:

- Die Trinkwasserversorgung der Stadt Luzern. Geschichtlicher Rückblick, D. Stirnimann, 1902

- Wo früher die Wasserleitungen gedünkelt wurden, Zunft zum Dünkelweiher, Luzern, Peter Dietschi, 2014 - Fotos: Quartierverein Obernau